Detailansicht

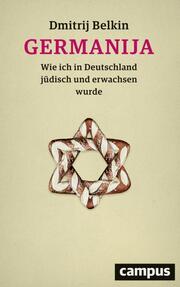

Germanija

Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde

ISBN/EAN: 9783593505800

Umbreit-Nr.: 9413649

Sprache:

Deutsch

Umfang: 202 S.

Format in cm: 2 x 22 x 14.5

Einband:

gebundenes Buch

Erschienen am 25.09.2016

- Kurztext

- Dezember 1993, Dnepropetrowsk, Ukraine. Der 22-jährige Dmitrij Belkin nimmt drei Taschen und sechs Bücher, setzt sich in einen Bus und fährt ins völlig Ungewisse, nach Deutschland, wie eine Viertelmillion andere Juden aus der Ex-UdSSR auch. Er kommt als Einwanderer in ein Land im Umbruch: Postsowjetischer Blick trifft auf alte und neue Bundesrepublik, in der für ihn und seine Familie eine jüdische Selbstentdeckung möglich wird. Deutsche Zeitgeschichte im Spiegel einer sehr persönlichen und zugleich politischen Erzählung, die ihr Licht auch auf die heutige turbulente Zeit der Einwanderung wirft.

- Autorenportrait

- Dmitrij Belkin, geboren 1971 in der Ukraine (damals UdSSR), kam 1993 als "Kontingentflüchtling" nach Deutschland. In Tübingen schloss er sein bereits in der Ukraine begonnenes Studium der Geschichte und Philosophie mit Promotion ab. Nach Stationen am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte, beim Jüdischen Museum Frankfurt, beim Fritz Bauer Institut und einem Jahr in den USA ist er heute als Referent beim jüdischen Ernst Ludwig Ehrlich-Studienwerk und als Publizist in Berlin tätig, wo er mit seiner Familie lebt.

- Leseprobe

- Vorwort In Gurzuf, auf der Krim, die 1995 nicht mehr UdSSR und noch nicht wirklich Ukraine ist, weht eine wundervolle milde Brise. Das Meer ist dunkel (Schwarzes Meer!), aber selten bedrohlich. Die alten tatarischen Straßen wirken romantisch, sie sind kaputt und geheimnisvoll, die Zypressen und Tannen in den sowjetischen Parks stehen Spalier. Meine Frau Ljuda und ich leben seit knapp zwei Jahren in Deutschland. Wir kamen als jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine, die erst seit vier Jahren als ein unabhängiger Staat existiert. Kontingentflüchtlinge heißen in Deutschland die Flüchtlinge, die kein Asyl- oder anderes Anerkennungsverfahren durchlaufen müssen, sondern fast umgehend eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Zu den zahlenstärksten Gruppierungen von Kontingentflüchtlingen zählten die vietnamesischen "Boatpeople", die in den Achtzigerjahren nach Deutschland kamen, sowie Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die dieses Land ab 1991 erreichten. Und natürlich ein Teil der Flüchtlinge aus Syrien, die wir erst seit dem Spätsommer 2015 bemerkten, als es so viele wurden - auch von ihnen wird später noch die Rede sein. Kontingentflüchtlinge werden nach dem so genannten "Königsteiner Schlüssel" auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Ljuda und ich sind in der beschaulichen Universitätsstadt Tübingen gelandet. Meine Eltern leben zu dieser Zeit noch in der Ukraine. Wir besuchen sie und verbringen zwei Urlaubswochen auf der Krim. Die Krim wirkt mit ihrer leicht lethargischen und majestätischen Natur nicht nur wie eine schlafende Schöne - sie ist in dieser Saison zugleich hochgradig kriminell. Geweckt wird die Schöne regelmäßig und unsanft durch Schüsse und Explosionen. Die Sowjetunion ist soeben zerfallen, viele sind an diversen Filetstücken, die angeblich schlecht und zugänglich umherliegen, interessiert. Auch die gewöhnlichen Diebe. Unsere Ferienanlage wird an diesem frühen Nachmittag, der in der Ex-UdSSR nicht existierenden Siesta, bestohlen, wir haben die Räuber, die durch das Gelände zogen, noch von hinten gesehen. In der Mülltonne vor unserem Häuschen finden wir einen Dietrich, mit dem sie die eher symbolischen Schlösser der Nachbarhäuser ohne Probleme aufgemacht haben. Ein junger, vielleicht 25-jähriger Polizist befragt uns als Zeugen. Am Ende möchte er wissen, wo wir wohnen. "Tübingen, Deutschland", sagen wir. Der Mann macht das Protokoll fertig, unterschreibt es selbst und gibt es uns zum Unterschreiben. "Familie Belkin", lesen wir darin, "wohnhaft in Thüringen, DDR." Womöglich diente er in den späten Achtzigern irgendwo in der DDR, und vielleicht würde er, schon als reifer Mann, 2014 für die auf eine wenig legale Weise wieder russisch gewordene Krim kämpfen. Die Uhr wurde gewaltsam zurückgedreht, und Menschen landeten wieder in ihrem verschwundenen Land. "Thüringen, DDR" anstatt "Tübingen, Deutschland", "Krim, UdSSR (heute "Russland" genannt)" anstatt "Krim, Ukraine", wie es nach dem Zerfall der Sowjetunion hieß. Szenenwechsel. Reutlingen, Baden-Württemberg, 1984, also ein Jahr vor der Krimreise, es sind meine ersten Monate in Deutschland. Ich quäle mich in der reichen schwäbischen Provinz und frage jemanden auf der Straße nach dem Weg. Ein etwa fünfzigjähriger Reutlinger erklärt mir die Route. Er kennt sich gut aus. "Wo kommen Sie her?", fragt mich der Mann anschließend. "Aus der Ukraine", lautet meine Antwort. "Dort, wo es gerade einen Krieg gibt", sagt der Mann verständnisvoll und meint doch die serbische Krajina, dieses politische Gebilde, das zwischen 1991 und 1995, während des Kroatienkrieges, existierte. Wir sind mitten im jugoslawischen Bürgerkrieg, und die groben, fußballerisch starken Jungs, mit denen ich in Reutlingen ab und an kicke, kommen direkt von dort. Noch weiß kaum einer in Deutschland, wo genau die Ukraine überhaupt liegt. Tschernobyl assoziieren die meisten mit der untergehenden Sowjetunion, die Klitschko-Brüder werden erst etwas später gesamtdeutsche